摘要:目的:探讨行为干预联合心理护理对精神分裂症暴力行为患者的疗效。方法:选取2016年5月~2018年12月收治的80例精神分裂症患者作为研究对象,按照护理方式的不同分为对照组和研究组,每组40例。对照组接受常规护理,研究组接受行为干预联合心理护理,观察比较两组的护理效果(暴力行为发生率、精神症状等)。结果:护理前,两组住院精神病人社会功能评定量表、外显攻击行为量表、阳性与阴性症状量表评分相比较,差异无统计学意义,P>0.05;护理后,研究组住院精神病人社会功能评定量表评分高于对照组,外显攻击行为量表评分低于对照组,精神病理、阴性症状、阳性症状评分也均低于对照组,差异均有统计学意义,P<0.05。结论:精神分裂症患者接受行为干预联合心理护理,可显著改善其精神症状、暴力行为,进而提升其社会功能。

关键词:精神分裂症;暴力行为;行为干预联合心理护理;常规护理;论文发表

精神分裂症发病机制较为复杂,患者需长时间接受治疗,且治疗后复发率高,日常生活受到严重影响。一般来说,精神分裂症患者不熟悉住院环境,且受医院封闭管理的影响,大部分患者情感上处于被动状态,社会功能严重减退,自身情感日益冷漠。临床治疗该病主要给予药物治疗,但疗效并不理想。临床实践发现[1],精神分裂症疾病治疗过程中,给予相应护理干预,可显著降低患者暴力行为,改善其精神症状和社会功能。以往所采用的常规护理,因仅重视配合治疗,忽略了患者的心理舒适,护理效果不理想。近年来,行为干预联合心理护理在该病的治疗中取得了一定效果。本研究对80例精神分裂症患者进行了分组护理,旨在探讨行为干预联合心理护理对精神分裂症暴力行为患者的疗效。现报道如下:

关键词:精神分裂症;暴力行为;行为干预联合心理护理;常规护理;论文发表

精神分裂症发病机制较为复杂,患者需长时间接受治疗,且治疗后复发率高,日常生活受到严重影响。一般来说,精神分裂症患者不熟悉住院环境,且受医院封闭管理的影响,大部分患者情感上处于被动状态,社会功能严重减退,自身情感日益冷漠。临床治疗该病主要给予药物治疗,但疗效并不理想。临床实践发现[1],精神分裂症疾病治疗过程中,给予相应护理干预,可显著降低患者暴力行为,改善其精神症状和社会功能。以往所采用的常规护理,因仅重视配合治疗,忽略了患者的心理舒适,护理效果不理想。近年来,行为干预联合心理护理在该病的治疗中取得了一定效果。本研究对80例精神分裂症患者进行了分组护理,旨在探讨行为干预联合心理护理对精神分裂症暴力行为患者的疗效。现报道如下:

1 、资料与方法

1.1 一般资料

选取2016年5月~2018年12月收治的80例精神分裂症患者作为研究对象,按照护理方式的不同分为对照组和研究组,每组40例。对照组年龄20~59岁,平均年龄(35.2±1.1)岁;男性21例,女性19例;病程5个月~9年,平均病程(4.3±0.5)年。研究组年龄20~58岁,平均年龄(35.6±1.2)岁;男性22例,女性18例;病程6个月~9年,平均病程(4.5±0.8)年。两组患者的一般资料相比较,差异无统计学意义,P>0.05,具有可比性。

1.2 入组标准

选取2016年5月~2018年12月收治的80例精神分裂症患者作为研究对象,按照护理方式的不同分为对照组和研究组,每组40例。对照组年龄20~59岁,平均年龄(35.2±1.1)岁;男性21例,女性19例;病程5个月~9年,平均病程(4.3±0.5)年。研究组年龄20~58岁,平均年龄(35.6±1.2)岁;男性22例,女性18例;病程6个月~9年,平均病程(4.5±0.8)年。两组患者的一般资料相比较,差异无统计学意义,P>0.05,具有可比性。

1.2 入组标准

(1)纳入标准:满足《中国精神障碍分类与诊断标准第3版》中精神分裂症判定标准[2];接受药物治疗;患者与其家属均知晓本研究诊治、护理方案。(2)排除标准:合并严重脏器损伤;无法正常沟通、交流;合并其他疾病;中途退出研究。

1.3 护理方法

1.3.1 对照组

接受常规护理。口服利培酮片(国药准字H20061072)治疗,开始给药剂量为:1mg/次,2次/d,持续服用1周后,给药剂量改为5mg/d,持续治疗12周。护理过程中指导监督患者用药。

1.3.2 研究组

在对照组的基础上接受行为干预联合心理护理。(1)心理护理干预:在适当时机向患者讲解精神性疾病的知识,让患者有正确的认知态度和理念,树立治疗信心;并与其分析出现暴力行为情绪时的状态,引导其分散注意力,控制情绪。(2)行为干预:与患者签订意见书,以降低暴力行为发生率,鼓励其积极参与社会活动和娱乐活动,引导其自行放松和掌握自己的情绪。培养其主观能动性,引导患者适当做有氧运动,如跳绳、慢跑等,循序渐进,运动前适当热身,每日运动时间>1h。整个干预中,勿联合使用抗精神病、抗抑郁、抗狂躁药物。若患者出现躯体性疾病,则可对症干预,症状严重者,及时停药。若患者发生失眠、兴奋躁动症状,可小剂量短时间给予氯硝西泮片(国药准字H43020587)、阿普唑仑片(国药准字H14021749)或艾司唑仑片(国药准字H43020696)等药物。

1.4 观察指标

护理前、护理完成后1周,采用住院精神病人社会功能评定量表(SSPI)评估患者的社会功能,包含日常生活能力、动性-交往情况、社会技能,5级评分,分值为0~48分,评分越低,社会功能越差。采用外显攻击行为量表(MOAS)评估患者暴力行为,包含语言攻击、财产攻击、自身攻击、体力攻击,评分为0~4分,评分越低,外显攻击行为越良好。采用阳性与阴性症状量表(PANSS)评估患者的精神症状,无:1分;很轻:2分;轻度:3分;中度:4分;偏重:5分;重度:6分;极重度:7分。

接受常规护理。口服利培酮片(国药准字H20061072)治疗,开始给药剂量为:1mg/次,2次/d,持续服用1周后,给药剂量改为5mg/d,持续治疗12周。护理过程中指导监督患者用药。

1.3.2 研究组

在对照组的基础上接受行为干预联合心理护理。(1)心理护理干预:在适当时机向患者讲解精神性疾病的知识,让患者有正确的认知态度和理念,树立治疗信心;并与其分析出现暴力行为情绪时的状态,引导其分散注意力,控制情绪。(2)行为干预:与患者签订意见书,以降低暴力行为发生率,鼓励其积极参与社会活动和娱乐活动,引导其自行放松和掌握自己的情绪。培养其主观能动性,引导患者适当做有氧运动,如跳绳、慢跑等,循序渐进,运动前适当热身,每日运动时间>1h。整个干预中,勿联合使用抗精神病、抗抑郁、抗狂躁药物。若患者出现躯体性疾病,则可对症干预,症状严重者,及时停药。若患者发生失眠、兴奋躁动症状,可小剂量短时间给予氯硝西泮片(国药准字H43020587)、阿普唑仑片(国药准字H14021749)或艾司唑仑片(国药准字H43020696)等药物。

1.4 观察指标

护理前、护理完成后1周,采用住院精神病人社会功能评定量表(SSPI)评估患者的社会功能,包含日常生活能力、动性-交往情况、社会技能,5级评分,分值为0~48分,评分越低,社会功能越差。采用外显攻击行为量表(MOAS)评估患者暴力行为,包含语言攻击、财产攻击、自身攻击、体力攻击,评分为0~4分,评分越低,外显攻击行为越良好。采用阳性与阴性症状量表(PANSS)评估患者的精神症状,无:1分;很轻:2分;轻度:3分;中度:4分;偏重:5分;重度:6分;极重度:7分。

1.5 统计学处理

数据处理采用SPSS13.0统计学软件,计数资料以%表示,采用χ2检验,计量资料以( xˉ±s)表示,采用t检验。P<0.05为差异有统计学意义。

数据处理采用SPSS13.0统计学软件,计数资料以%表示,采用χ2检验,计量资料以( xˉ±s)表示,采用t检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2、 结果

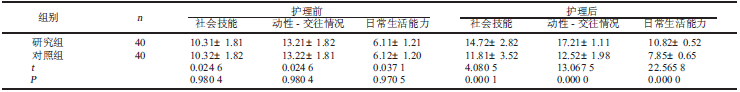

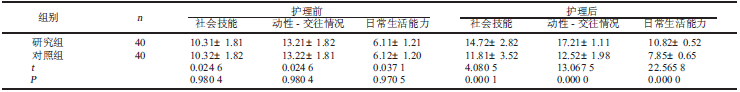

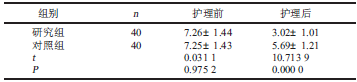

2.1 两组SSPI 评分比较

护理前,两组SSPI评分相比较,差异无统计学意义(P>0.05);护理后,研究组SSPI评分高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

护理前,两组SSPI评分相比较,差异无统计学意义(P>0.05);护理后,研究组SSPI评分高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组SSPI 评分比较(分, xˉ±s)

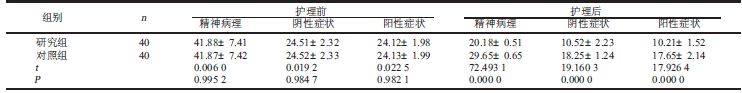

2.2 两组PANSS 评分比较

护理前,两组PANSS评分相比较,差异无统计学意义(P>0.05);护理后,研究组精神病理、阴性症状、阳性症状评分均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组PANSS 评分比较(分, xˉ±s)

2.3 两组MOAS 评分比较

护理前,两组MOAS评分相比较,差异无统计学意义(P>0.05);护理后,研究组MOAS评分低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组MOAS 评分比较(分, xˉ±s)

3、 讨论

临床中,精神性疾病较为常见的一种为精神分裂症[3],该病发病原因较为复杂,目前暂未完全明确。该病多发于早期成年或青年人群中,大部分患者均存在社会功能、思维、情感、知觉、认识、行为障碍,但自身对此无意识[4]。发病后,不仅患者需承受较大的困扰和负担,临床治疗难度也较大,加之患者情绪易波动,长时间住院接受治疗,社会功能严重丧失,不少患者会发生暴力行为。已有研究指出[5~8],行为干预联合心理护理对该病的作用突出。

本研究结果显示,护理后,研究组SSPI评分高于对照组,MOAS评分及精神病理、阴性症状、阳性症状评分均低于对照组,说明行为干预联合心理护理对精神分裂症患者作用更为突出。还有研究显示,精神分裂症患者接受认知疗法干预,其有效率可达50%以上[9~11]。本研究通过行为干预,与患者签订意见书,让患者矫正不良行为,重视自身行为,降低暴力行为,长时间运动干预等,可促进患者功能康复,提升其自信,减少暴力念头和意识。通过心理护理干预,关注患者心理需求,可消除其负性情绪,适时满足其需求,培养患者正确的认知态度和理念,树立治疗信心。并与患者本人分析出现暴力行为情绪时的状态,从而分散其注意力,有效控制其情绪。综上所述,精神分裂症患者接受行为干预联合心理护理,可显著改善其精神症状、暴力行为,进而提升其社会功能。

参考文献

[1]姚建军,吴越,杨雀屏,等.家庭干预对社区精神分裂症患者暴力行为的疗效及家属心理状况的影响[J].中国康复,2016,31(5):327-330

[2]戴云飞,肖泽萍.中国精神障碍分类与诊断标准第3 版与国际疾病分类第10版的比较[J].临床精神医学杂志,2013,23(6):426-427

[3]胡传存,徐连英,朱春燕,等.社会技能训练对精神分裂症病人自尊的影响[J].安徽医药,2017,21(8):1413-1415

[4]苏中华,张明,张怀晨,等.伴激越精神分裂症患者的住院干预措施和治疗结局[J].中国心理卫生杂志,2016,30(7):506-512

[5]王芳,陈静,薛丽,等.行为干预联合心理护理对住院精神分裂症患者疗效研究[J].中国医药导报,2018,15(23):148-151

[6]杜芳,张利芬,金丽,等.心理护理干预对首发精神分裂症患者暴力行为的作用探讨[J].中国继续医学教育,2018,10(13):179-181

[7]张丽,李春燕,武晓静.多学科联合干预对精神分裂症患者自我管理行为的影响[J].国际医药卫生导报,2019,25(2):214-218

[8]王霁阳.综合干预对精神分裂症患者认知功能和炎性细胞因子的影响[D].兰州:兰州大学,2018.18

[9]贡永宁.认知行为疗法配合心理干预对精神分裂症患者的康复效果[J].现代医药卫生,2017,33(10):1567-1568

[10]郝国建,刘广芳,许君胜,等.认知行为综合干预对精神分裂症患者的康复作用[J].现代医学与健康研究(电子版),2018,2(2):136

[11]龚定宏.认知团体心理治疗干预社区慢性精神分裂症患者家庭照料者疗效[J].中国健康心理学杂志,2017,25(7):984-988

相关热词搜索:

官方微信

官方微信

官方QQ

官方QQ