中国特色社会主义进入新时代,开启了全面建设社会主义现代化国家的新征程。现阶段,我国社会主要矛盾在教育论文发表领域表现为人民群众要求享受高质量教育的迫切需求与当前国家优质教育资源供给短缺且发展不平衡不充分的问题。基于此,新时代赋予新内涵的“新师范教育”孕育而生。“新师范教育”的出现让我们思考:“传统师范教育”在过去一百多年中是如何从“师范教育”发展到“教师教育”的?自十九大召开以来,国家陆续出台了《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》《教师教育振兴行动计划(2018—2022年)》等一系列重要文件,这些重要文件无疑映射出党和国家为教师教育的发展和振兴提供强有力的政策支持,教师教育承载着党和国家的殷切希望,新时代的教师教育改革是时代的选择,是历史的必然趋势。

一、论文发表培养之本:育人是圆梦之道

新师范教育论文发表是培养时代新人的新战略。中国特色社会主义的教育必须以培养社会主义建设者和接班人为目的。陕西师范大学作为西部唯一的教育部直属师范大学,始终铭记着教育宗旨,弘扬践行西部红烛精神,为国家西部教育事业发展,特别是西部基础教育事业发展做出了示范性、引领性的“陕师贡献”。

培养时代新人的教育论文发表目标离不开思政课的指引和熏陶。习总书记对思政课教师提出六点要求:政治要强,情怀要深,思维要新,视野要广,自律要严,人格要正。新师范教育育人最关键的一步即为思政,思政教育不仅限于课堂。2020年突如其来的新冠疫情,中国的抗疫之战充分展现了中国精神、中国力量、中国担当,铸就了伟大抗疫精神。这场抗疫斗争正是一堂生动的思政大课,诠释了家国情怀、民族大义,为青年学生成为堪当大任的时代新人提供了价值引导。陕西师大作为新师范教育的领头羊和践行者,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,从五个聚焦扎实推进“课程思政”建设,深入挖掘课程蕴含的“思政元素”,实现课程思政与思政课程同向同行、同频共振,切实推进思政育人体系建设。

二、论文发表素质之基:德育是兴国之要

新师范教育是践行立德树人的新载体。“立德树人”是习近平总书记对新时代教师的殷切嘱托。立德是坚持德育为先,通过正面教育来引导人、感化人、激励人;树人是坚持以人为本,通过合适的教育论文发表来塑造人、改变人、发展人。党和国家事业发展需要的正是一支师德高尚、广受社会尊重的高素质专业化创新型教师队伍。《深化新时代教育评价改革总体方案》围绕五类主体,坚持破立结合:“破”的是重分数轻素质等片面办学行为,“立”的是立德树人落实机制,提出坚持把立德树人成效作为根本标准。《总体方案》的出台实施是新时代教育改革大潮的又一里程碑,为新时代背景下的新师范教育再次指明了前进的方向,提供了根本的遵循。

陕西师大作为全国首家开设“《习近平的七年知青岁月》导读”必修课的高校,把立德树人放在首位,将“理想信念与卓越师范人才培养”相融合,用青年习近平的“扎根精神”,激励新时代的师范生要坚定理想信念,扎根西部,服务基础教育。

三、论文发表泾渭之分:专业化是固本之策

新师范教育是巩固专业化的新策略。论文发表数据显示,从1990年到2018近三十年间,我国公立本科师范类院校从257所减至124所。尽管综合性大学开办师范类专业,但缺少经验实力,师范专业仍处于边缘化位置。师范教育是培养教师的基础工作,建设专业化的师范院校是培养新时代新师范人才的“固本之策”。《关于实施卓越教师培养计划2.0的意见》提出,经过五年左右的努力,办好一批高水平、有特色的教师教育院校和师范专业。

《意见》强调,新时代的师范教育必须坚定不移走培养卓越教师的“精英化”之路,决不受“大众化”影响进而迷失自我。专业化的教师队伍培养的“工作母机”依然是师范教育。“新师范”教育,既要落实师范生的学科本体知识专业化,又要兼顾师范生的教师职业素养专业化。教育部直属六所师范大学更要做“新师范”教育的专家与引领者,帮助带领有较强实力的综合性大学开设教师教育类专业。牢牢把握师范类教育专业化是重中之重,并在落实专业化基础上,追求高水准与鲜明特色。

四、实践之心:论文发表系统化是发展之计

新师范教育是完善论文发表系统化的新发展。《教师教育振兴行动计划(2018—2022年)》明确提出:“加大对师范院校的支持力度,不断优化教师教育布局结构,基本形成以国家教师教育基地为引领、师范院校为主体、高水平综合大学参与、教师发展机构为纽带、优质中小学为实践基地的开放、协同、联动的现代教师教育体系。”新时代的中国特色新师范教育体系由此确立。除了在高等院校践行“新师范”教育,《计划》中指明中小学应作为师范生教学实践基地,构建师范生与中小学在职教师协同、高等师范院校与优质中小学联动,相互促进发展的合作局面。新时代的“新师范”教育应重视“系统化”,在终身教育的指导思想下,改变传统师范教育职前培养、职后培训割裂的原体系弊端。从师德师风、教学教法等多角度建立一体化、系统化的教师培养机制、教师评价标准,保证专业能力和综合素质持续提升,做到教师职业生涯的可持续发展。

五、论文发表创造之魂:智能化是未来之路

新师范教育是创新智能化的新突破。现代信息论文发表技术逐渐全面深入教育领域,教育活动的开展更加现代化、智能化。人工智能技术与教育领域的深度融合与广泛应用,势必颠覆传统教育的固有模式,“人工智能+教育”正掀起教育变革的浪潮,“新师范”教育智能化是必然的时代趋势。《中国教育现代化2035》提出:“要加快推进信息化时代的教育变革,建设智能化校园,统筹建设一体化智能化教学、管理与服务平台,利用智能技术加快推动人才培养方式改革。”“新师范”教育智能化将智能化技术应用在师范教育的教学情境创建、教学过程评价,教育管理制度等方面。为师范生提供使用现代教育技术的培训,让构建创造性教学方法成为可能,提升新师范生的信息处理能力和利用信息技术辅助教学的素养,让新师范教育充满“智能”。

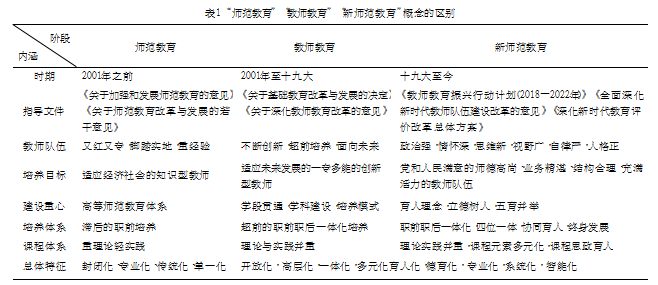

“师范教育”发展到“教师教育”再聚焦到新时代的“新师范教育”,并不仅是名称的更迭变换,其内涵也在不断地丰富全面。通过表1对比“师范教育”“教师教育”和“新师范教育”的差别。

官方微信

官方微信

官方QQ

官方QQ